|

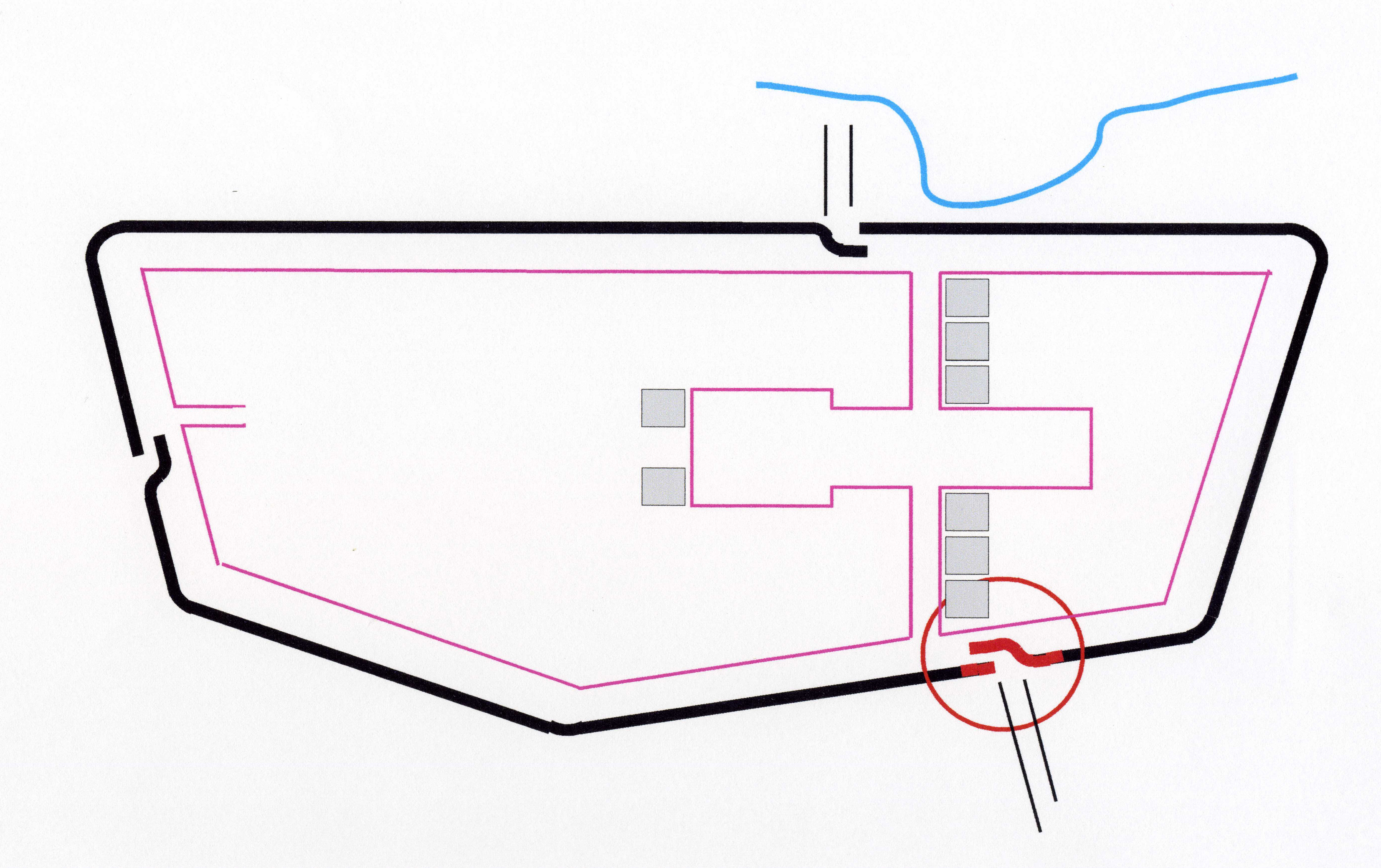

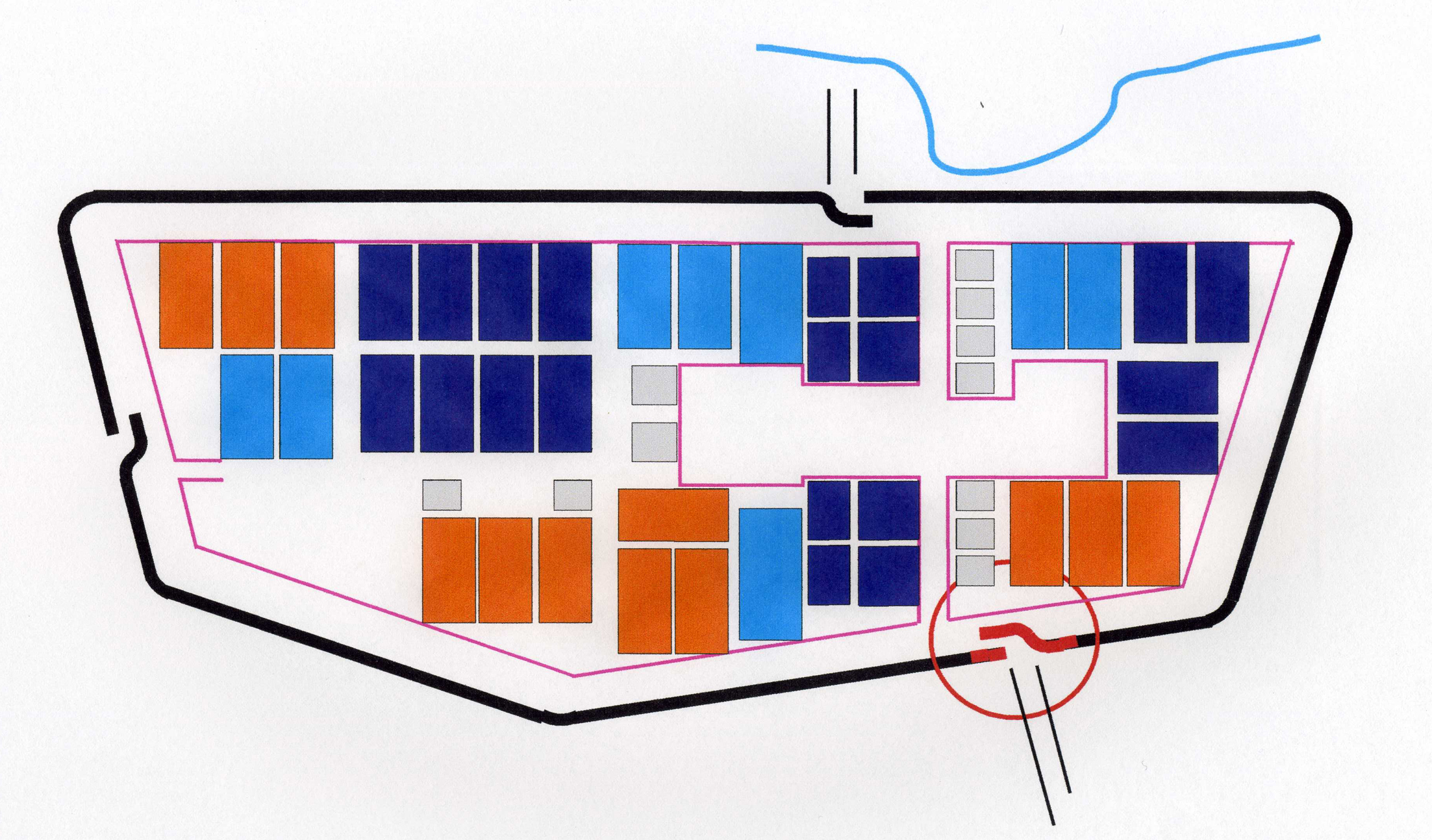

Innerhalb der Lagerumwehrung war Platz für 37 unterschiedliche große Insolae auf denen 8 auxiliare Cohors mit rund 3.500 Mann und 1.000 Pferde bzw. Mulis lagern konnten. Für eine ständige volle Besetzung gibt es keine Hinweise. Mit Sicherheit gab es ständige Veränderungen der Belegung bedingt durch Neuzugänge und Verlagerungen zu neu gegründeten Standorten. |

|

|

|

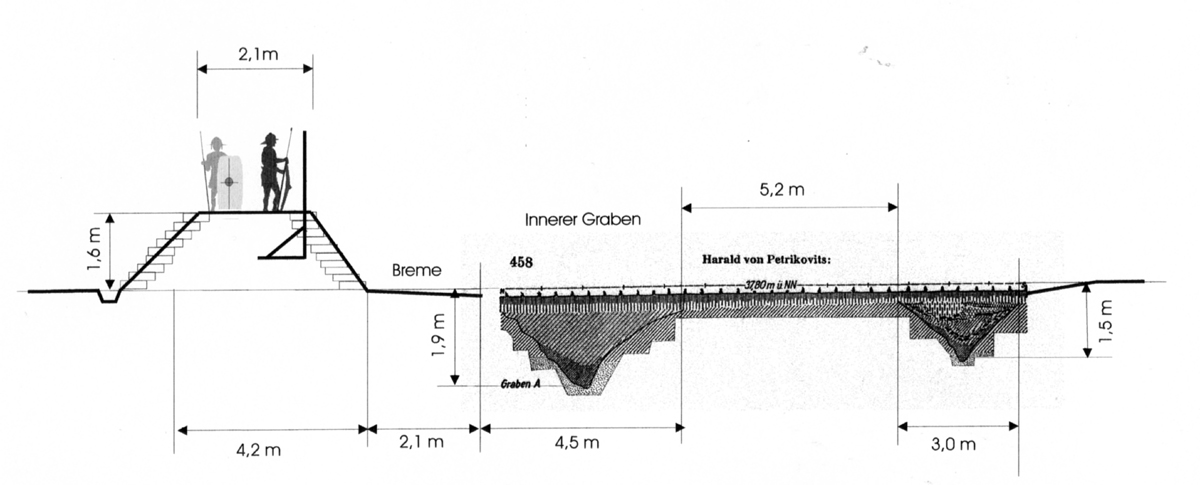

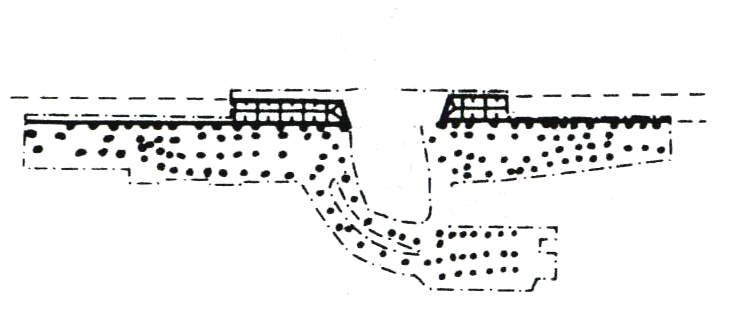

Reko-Teilbereich der Lagerumwehrung unter Verwendung des Originalquerschnitt 25*) des Doppelgrabensystem des ersten Feldlagers an der Erftmündung. |

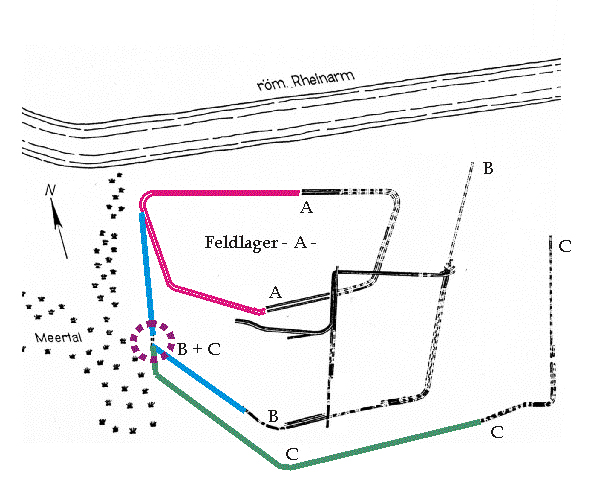

Grabungsabschnitte der Lager A - B - C - in der Garnison Novaesium |

Die archäologisch erfassten Grabungsabschnitte der Lager - B und C - am Rande des Sumpfes, deutet darauf hin, dass hier schon immer eine Lagerumwehrung bestand. Eine Vervollständigung der Lagerumwehrung - A - bis zum Rande des sumpfigen Meertals, kann so angenommen werden. |

Eine mögliche Lagerumwehrung |

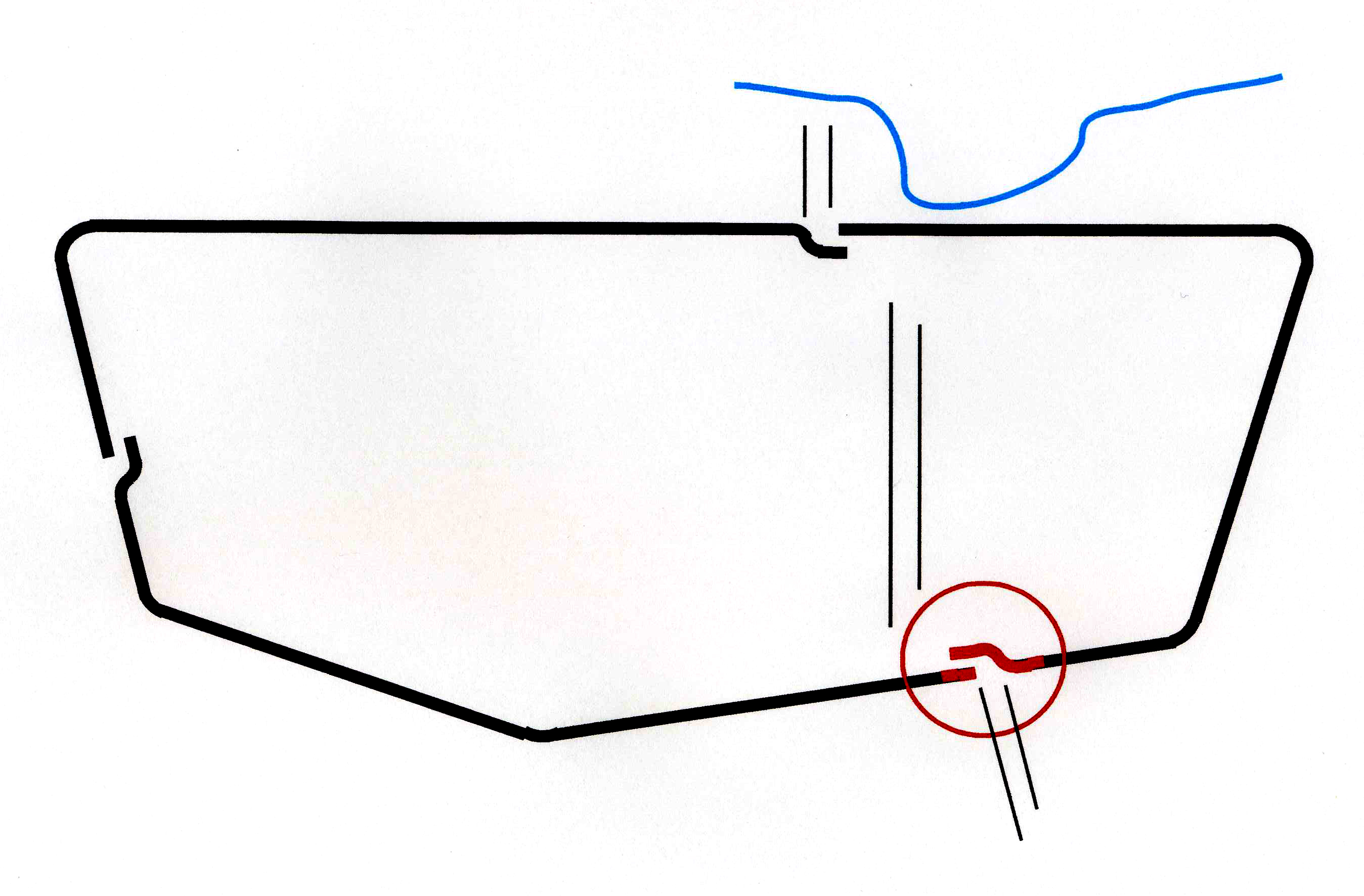

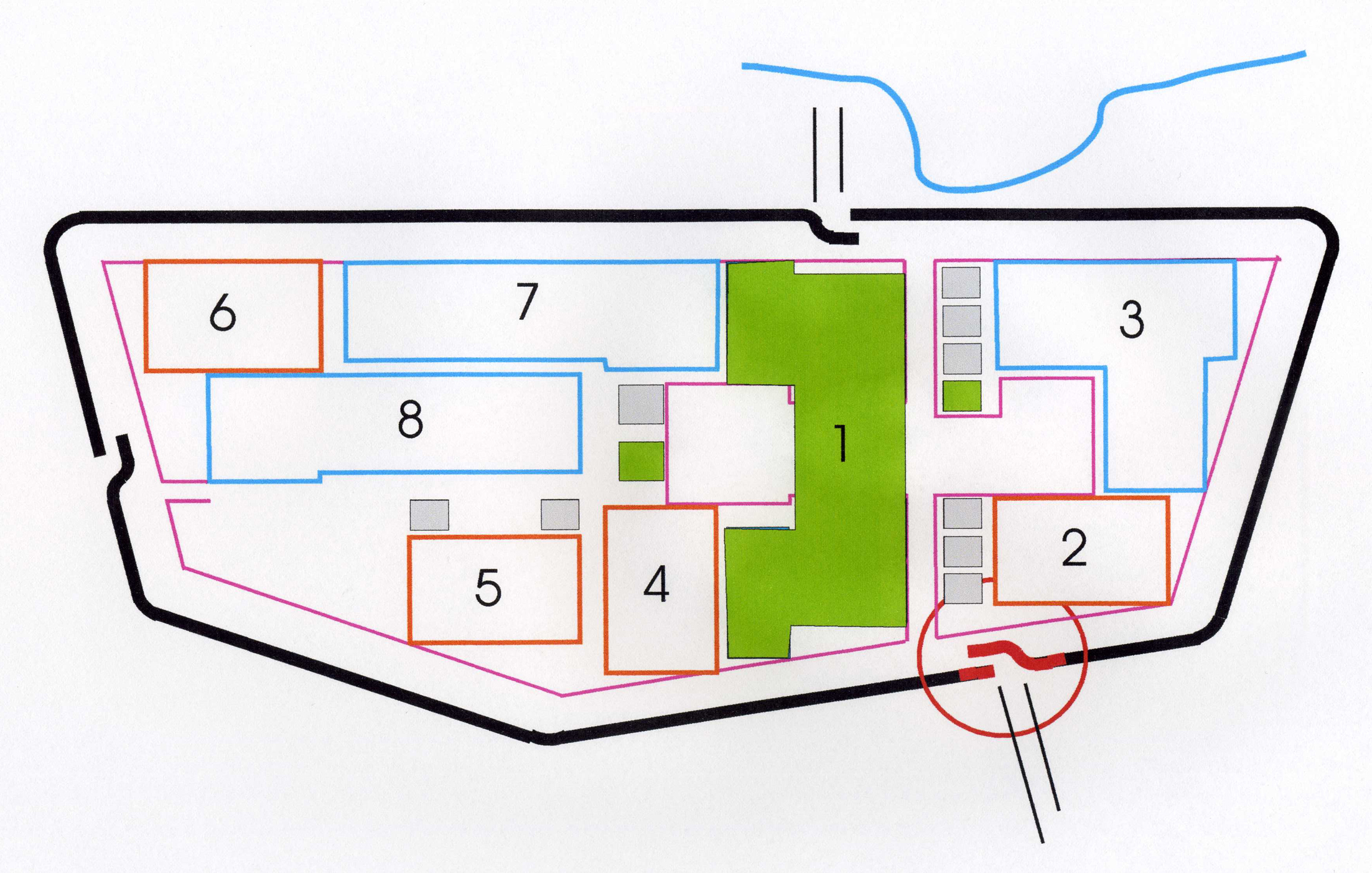

Die Grafik zeigt den Verlauf des Lagerwalls mit den 3 vermuteten Lagereingängen. |

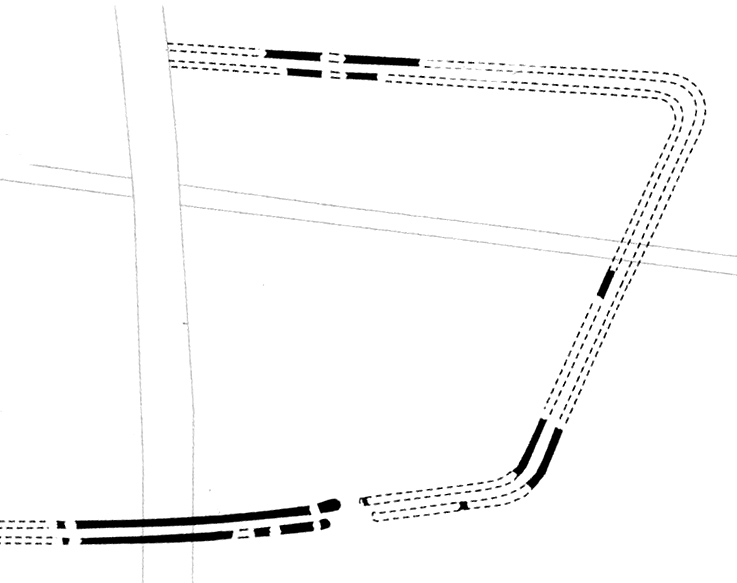

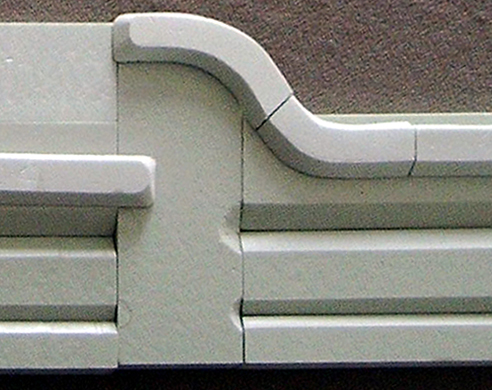

Modell eines Clavicula-Lagereingangs |

Bei einer Clavicula Anlage wird der Lagerwall in einem Bogen ins Lagerinnere gezogen. Ein Angreifer hat keine freie Sicht ins Lager und erwartet bei einem Sturmangriff massive Bedrängnis vom seitlichen Lagerwall. |

Westlicher Lagereingang in Kneblinghausen |

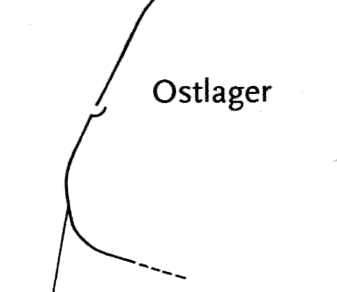

Clavicula Lagereingang im Ostlager-Haltern |

1997 begann man mit den archäologischen Grabungen am neu entdeckten Ostlager in Haltern. Im Verlauf der Grabungen wurde dann 2000 ein Clavicula Lagereingang entdeckt.

|

Mögliche Aufteilung der Lagerfläche in Novaesium

| Die grün angelegte Fläche 1 könnte der Lagerplatz einer gemischten Stammbesatzung sein. Die Flächen 2, 4, 5 und 6 könnten die Insolae von 3 Infanterie-Cohors sein. Es bleibt noch ausreichend Platz für Krankenbereich, Magazine und Werstattplätze. |

|

Eine mögliche komplette Lagerbelegung |